在美國費城造船廠的第五號船塢內,一艘長約160米、寬27米的美國國家安全多任務船(NSMV)備受矚目,船體前后不僅懸掛了星條旗和美國海軍旗幟,還掛上了韓國太極旗。

當地時間8月26日,訪美的韓國總統李在明出席NSMV“緬因州”號的命名儀式,他說:“就像韓國企業和工人們曾創造了K-造船的奇跡一樣,現在韓國和美國要攜手將MASGA的奇跡變為現實。”

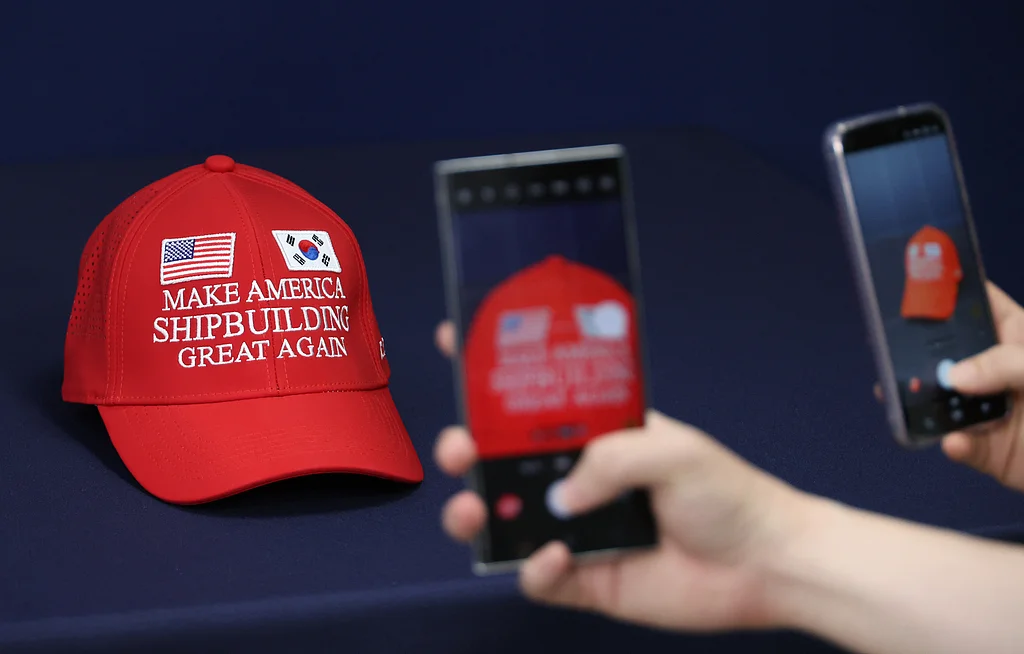

MASGA是“Make American Shipbuilding Great Again”的首字母縮寫,意為“讓美國造船業再次偉大”。

當地時間2025年8月26日,美國賓夕法尼亞州費城,韓華費城造船廠,“緬因州”號國家安全多任務船。視覺中國 圖

去年12月,韓國韓華集團收購了費城造船廠,承接美國海事局(MARAD)建造5艘國家安全多任務船的訂單。8月26日被命名的“緬因州”號是其中之一。韓華集團計劃投資50億美元,將費城造船廠的年產量從不到2艘提升到最多20艘。這被視為韓美造船合作的一塊重要試金石。

美國長期以來一直在與造船業的衰弱作斗爭。冷戰結束后,美國忽視了對造船業的投資,行業整合使主要船廠所剩無幾,這些船廠面臨設施老化、技術工人短缺和項目延誤等問題,導致海軍軍艦建造周期要以“數十年”來計算。根據全球知名航運咨詢機構克拉克森研究公司發布的數據,目前,美國在全球商用造船中占比不到1%,遠低于中國的約60%,韓國以22%排名第二。

海上力量是美國推動所謂“自由開放的印太”戰略的關鍵。美國總統特朗普希望重振美國造船業,看好與盟友的造船合作,8月25日他與李在明會晤后對媒體表示,美國會從韓國購買船只,同時也會讓韓國人在美國與本土工人一起造船,“我們要重新回到造船業。”

作為第二大造船強國,韓國也試圖借助美國復興造船業的契機進一步開拓市場。今年7月,韓國在與美國進行關稅談判時提出了MASGA的合作方案,承諾投資1500億美元用于兩國造船合作。最近,韓國造船業三巨頭——HD韓國造船海洋(HD現代集團旗下)、韓華海洋(韓華集團旗下)以及三星重工(三星集團旗下),和韓國造船海洋成套設備協會啟動韓美造船項目推進工作組,就“MASGA”項目正式進行討論。

韓國產業政策研究院院長、首爾大學商學院名譽教授趙東成在接受澎湃新聞(www.thepaper.cn)采訪時表示,中國目前主導了標準散貨船和集裝箱船市場,韓國則保持了在技術復雜和環保先進船舶方面的一些優勢。因此,更緊密的韓美產業合作,可能同時在經濟與地緣政治層面對中國的主導地位形成戰略對沖。“造船業處于制造業、能源與貿易政策的交匯點,不僅是經濟引擎,更是能源轉型和地緣政治安全的支柱。”

不過,上海交通大學中國海洋裝備工程科技發展戰略研究院副研究員馮妮對澎湃新聞指出,MASGA項目能給美國造船業帶來的改變是有限的、局部的,它可能幫助美國在軍用船舶維修、特定類型商船建造等細分領域恢復一定能力,但離實現“讓美國造船業再次偉大”的宏大目標還有相當大的距離。

美國造船業盛況不再,韓國送上帽子與承諾

“在二戰期間,美國曾做到每天造一艘船。”特朗普近日聲稱,“我們曾經一直在為所有人造船,但歷任總統和一些人讓這種盛況逐漸消失。”

據全球統計數據庫Statista,美國在1941年至1945年間生產了近9000艘軍艦,是所有其他國家產量總和的3倍多。戰后,美國政府逐漸把造船業的戰略重點放在軍用艦艇,而非商船,造船廠數量大幅減少。

據美媒報道,如今,美國只剩下幾十家造船廠,美國軍艦規模已縮減至1980年代約600艘艦船峰值的一半以下。韓華海洋的全球海軍艦艇業務主管鄭成奎表示:“美國造船業長期缺乏競爭,設施老舊、技術人員短缺。”

從20世紀70年代開始,日本、韓國、中國的造船業先后崛起,荷蘭金融服務公司荷蘭國際集團(ING)2024年12月的報告顯示,中韓日三國合計占據全球85%的造船份額。

為了提高海事能力,五角大樓和美國國會近年來一直在討論擴大艦隊規模,特朗普在第一任期內就把增加軍艦數量掛在嘴邊,當時美國可部署軍艦數量為283艘。2018財年的美國國防授權法中寫入“讓美國海軍擁有355艘軍艦”,由此成為一項國策。

但現實是,美國造船廠已滿負荷運轉,難以完成現有訂單。維護、修理和大修(MRO)相關設施的運行也舉步維艱,軍艦常常因等待檢修而閑置數月。

據《參考消息》援引美媒1月報道,在拜登政府時期,海軍規模有所擴大,已達到近300艘軍艦,但與中國海軍相比,規模還是小得多。中國有大約360艘軍艦,其建造速度遠遠超過美國。

馮妮認為,美國造船業最核心的制約是成本結構性劣勢,其勞動力成本是亞洲的3-5倍,土地、能源等要素成本也顯著高于競爭對手。人才培養周期長是另一個關鍵制約,美國造船業技術工人平均年齡達52歲,年輕從業者占比不足15%。即使現在開始大規模培訓,也需要10-15年才能建立完整的人才梯隊。

據福布斯報道,過去二三十年,美國教育對職業技能的重視程度下降,國內年輕求職者傾向于回避體力要求高且危險的工作。費城造船廠在2024年第三季度財報中表示,造船廠的生產力和盈利能力,“很大程度上取決于其能否以預期的速度吸引和留住技術工人”。

“更重要的是產業生態缺失”,馮妮補充說,從特種鋼材、船用設備到電子系統,美國超過60%的核心部件依賴進口,重建這樣一個產業生態需要長期的產業政策支持和巨大的成本投入。

特朗普今年1月入主白宮后再次表明要振興造船業,3月宣布將在白宮設立造船辦公室,4月簽署名為《恢復美國海洋主導權》的行政命令,宣布振興美國海事工業。然而,承載“海事藍圖”的美國造船辦公室設立僅3個月就遭遇人員嚴重流失,辦公室負責人7月已離職,該機構也從國家安全委員會轉移到白宮管理和預算辦公室。

韓國看準了美國的急迫需求。7月底在對美關稅談判陷入僵局之際,韓方代表團拿出一個密封的盒子,里面裝著10頂紅色棒球帽,上面印有口號 “讓美國造船再次偉大”(MASGA),帽子兩側繡有美韓兩國國旗。從這一命名可見,韓方刻意為之,呼應特朗普提出“讓美國再次偉大”(MAGA)的政治口號。

帽子之外,還有一份承諾:韓國造船企業將向美國海運業投資1500億美元,其中包括升級美國船廠、培訓美國工人、支持美國海軍的維護積壓任務,并在美國本土共同建造船舶。

“好主意。”美國商務部長盧特尼克當場贊賞韓國談判代表的提議,雙方很快達成了一份貿易協議。韓國財政部長兼首席貿易談判代表具允哲表示:“MASGA項目對關稅協議的達成貢獻最大。”

日本政府在與特朗普政府進行關稅談判時也將造船業納入投資范圍,但日本企業與官方在此問題上存在認知差異。日本最大船企今治造船社長檜垣幸人7月明確表示,目前沒有考慮在美國投資,“日本在全球造船市場份額已降至13%,現在不是幫助美國的時候。”他告訴《日本經濟新聞》,造船是一個產業鏈非常長的行業,如果要在美國建立供應鏈,至少需要5到10年。

相比之下,韓國顯得更為積極。韓國國防部政策咨詢委員會成員樸振浩在美國智庫“太平洋論壇”網站撰文指出,在過去10年里,韓國造船企業建造了大約3000艘商船和軍艦,并將其中50%出口至北約成員國,具備以“快速產能”補齊美國造船業產能不足的優勢。由此,MAGASA迅速成為韓美產業合作的一個象征。

韓國船企底氣十足,速速接單、投錢

在韓國,推動“讓美國造船業再次偉大”的官民“速度戰”已拉開序幕。應特朗普“要求盡快推進美國國內船舶建造”的請求,韓國企劃財政部和產業通商資源部等部門8月開始啟動了具體工作,拿出各種預案,就造船業基金的投資方案等展開討論。首爾大學與密歇根大學之間還達成了造船學與海洋工程教育的交流項目,強化人才培養。

當地時間2025年8月3日,韓國首爾,韓國總統辦公室發布“讓美國造船業再次偉大”(MASGA)帽子。視覺中國 資料圖

今年8月初,韓國造船企業HD現代重工獲得了美國海軍補給艦“艾倫·謝潑德”號(USNS Alan Shepard)的MRO訂單,將于9月在韓國蔚山的泊位上開展螺旋槳清理、油艙維護及船上設備檢查等工作。MRO(Maintenance, Repair and Overhaul)是指對設備、設施或交通工具進行系統性維護、修理與翻修的全過程。

“艾倫·謝潑德”號的MRO訂單是MASGA項目下首個實質性的造船合作案例,預計11月項目完成后交付給美國海軍。緊接著,隨著李在明訪美,HD現代和三星重工分別與美國企業簽署多項合同和諒解備忘錄(MOU),包含數十億美元規模的韓美聯合海事投資計劃。

“韓國可以幫助美國縮短時間表,避免試錯過程中的浪費。我們有很多可提供的經驗。”HD現代重工海軍業務規劃負責人鄭宇滿表示。

HD現代每年在蔚山造船廠制造40至50艘艦船,去年11月向韓國海軍交付了8200噸級宙斯盾驅逐艦首艦“正祖大王”號,這被稱為“韓國海軍之拳”。

HD現代重工高管對《華爾街日報》稱,“正祖大王”號采用了大量美國技術和零部件,洛克希德馬丁公司開發了作戰系統,RTX旗下的雷神提供了導彈,通用電氣制造了燃氣輪機。“這基本上就是一艘美國軍艦。”韓國業內管理人員說,如果在美國制造“正祖大王”號,成本將增加一倍以上,建造時間將延長約三分之一。

韓國政府歷來對造船業提供政策和資金支持,在國際海事組織(IMO)減排目標驅動下,2020年公布了環保船舶十年規劃,計劃到2030年前將公共和民間部門的528艘船舶改造成環保船,并為此分階段擴增液化天然氣(LNG)、電力等環保燃料的補給設施。李在明上臺后,通過提出MASGA,促使韓國造船廠擴大參與美國市場。

長期關注韓國造船業發展的趙東成向澎湃新聞介紹,韓國在20世紀70年代通過產業集群、強有力的國家支持以及持續的技術升級,確立了在高價值領域的全球領導地位,如LNG運輸船、環保船舶和海上平臺。韓國船廠將數字孿生、自動化和綠色推進系統整合到生產中,以提高生產力并減少環境影響;同時,有意識地聚焦高價值端,強調先進設計、工程和復雜船型,而非在純產量上進行競爭。

“美國看重的不僅是韓國的單項技術,更重要的是韓國造船業的系統集成能力和完整解決方案。”馮妮表示,在美國本土造船基礎薄弱的情況下,韓國能夠提供從技術、人才到管理的全方位支撐,這是其他國家難以替代的核心價值。

韓國目前在LNG船等高附加值船型上保持優勢,但關鍵挑戰是能否在綠色船舶和無人船等新興市場中奪得先機。分析人士指出,韓國造船業無法在勞動力成本上與中國競爭,因此必須進化為融合信息通信技術、防務和工廠工程的智能化產業,與美國的技術合作正是推動力之一。

HD現代正在與美國人工智能與防務公司Palantir合作,共同開發“未來船廠”(FOS)——利用機器人和人工智能的自動化船廠,旨在將生產力提升30%以上,計劃借助美國主導的人工智能浪潮升級韓國造船業。

韓美合作前方的風浪與暗礁

目前,美軍大部分艦艇的維修和檢修仍在關島、夏威夷或美國本土進行。若將更多維修工作轉移至印太地區的盟國船廠,美國國內船廠即可專注于新造艦艇。

韓華海洋已成為首家承擔美國船舶MRO業務的韓國造船廠,這將緩解美國海軍艦船的維修積壓問題,降低維修成本和周期。韓華集團在收購費城造船廠后還表示,將投資50億美元,用于在費城船廠新增兩個船塢和三個碼頭。

不過,韓美造船合作也面臨制約,其產能規模有限,且存在勞動力短缺和成本上升壓力。據《韓國日報》報道,韓華海洋近日邀請相關專家參觀費城船廠,分析師質疑在工資水平較高的美國,是否有可能招到足夠的勞動力。而且,業內消息人士稱,培訓當地工人可能需要四到五年的時間。

特朗普8月25日表示,一些美國船只目前仍將在韓國建造,未來將從韓國購船。韓國官員表示,除非美國的一些保護主義政策得到放松,否則交付給美國造船廠的整艘船或模塊化建造可能會受到限制。

目前,韓國建造的船舶無法被直接引入美國服役。《瓊斯法案》規定,美國境內港口間的海上貿易必須使用美國建造、美國船東擁有、美國籍船員操作的船舶。多年來,該法案通過貿易保護政策維持美國造船業和航運業的發展,但導致國內造船成本遠高于國外。

美國兩名議員8月提出一項法案,建議建立“外國盟國船舶登記制度”,入選國家將獲準建造和維修更多美國艦艇,可能包括韓國和日本。

即使在法律上放寬了盟國對美國造船參與的限制,這種合作也并非沒有挑戰。趙東成指出,美國工會的政治敏感性、“美國制造”的情緒,以及高昂的生產成本結構,都可能使造船合作復雜化。韓國需要謹慎談判知識產權問題,以確保互惠互利,保護韓國的技術優勢。

能否實現互惠互利正是韓國造船廠對MASGA項目的擔憂,美國財政部長貝森特暗示政府可能對本土造船公司持股。8月27日,他接受福克斯商業采訪被問及特朗普是否考慮收購英偉達股份時表示:“我認為英偉達不需要財政支持,所以暫時不在考慮范圍內。但是否會有其他產業,比如造船方面進行重組?當然有可能。這些都是我們必須實現自給自足的關鍵產業。”

據韓媒報道,韓國造船業人士擔心,即使韓國企業投入大量資金和人力以振興美國造船業,他們最終可能不得不將管理控制權交給華盛頓。“美國總是優先考慮自身利益,因此完全按其要求盲目投資,收益難度很大。”

美韓造船合作前景難料,趙東成認為,兩國需要探索一個滿足美國本土要求的共同生產模式。

新手指南

新手指南

我是買家

我是買家

我是賣家

我是賣家